老刘和爱人在家门前合影。

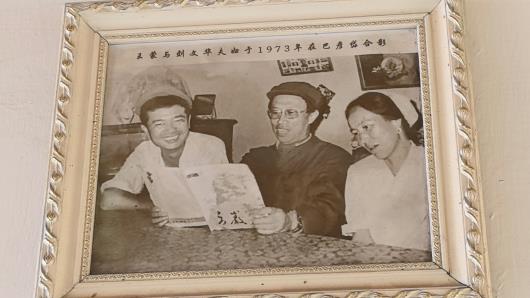

贴在民宿过道墙上的老照片——王蒙和老刘父母的合影。

老刘家的老灶头。

□文/本报记者 王志华 李剑 图/本报记者 王志华

60年前,老刘家的院子迎来一个文化人。

老刘名叫刘雄,今年57岁,住在伊宁市巴彦岱镇巴彦岱村10巷28号。这些年村里变化大,老刘家的院子变化也大。不过,变化再大,他都不舍得把一墙之隔的老院子里那座老灶头拆掉。

为啥?父亲去世早,这座灶头是父母扎根在这座村庄的最早见证。“只要它在,感觉父亲就在。”春日万物萌新,老刘家院子里的小葱长得有一拃高了。他引我们穿过菜地旁的小径,打开一扇木门,去看当年父母住的老房子。

老院子里有两棵杏树,花苞已经粉粉嫩嫩,估摸再晒几日春光,就会花绽满枝。树下跑着几只母鸡,在春风里“咕咕”地叫。一侧是一座式样老旧、贴着五色碎石的砖瓦房。“这是1993年翻新的房子。”老刘介绍,父母就是在这座房子里给他兄妹几个张罗着结婚、成家,看着他们一个个走出家门,另起炉灶。

他边说边朝前走。走过正房,是一个偏棚。这是父母结婚时自己盖起来的3间土房。土房在新房盖起来后就成了凉棚,凉棚的一角正是那座老灶头。

老刘说,当年,父亲高中毕业,便带着失明的母亲、弟妹从新源县寻亲到巴彦岱镇,在这里落了脚,当上了村里的会计。“那个年代,高中生算得上有文化的人了。”一说到父亲,老刘面容上总会流露出崇敬和怀念。

也就是那时候,这座院子里迎来了一位年轻的作家——王蒙。“我父母亲后来跟我说,当时王蒙一来到巴彦岱镇,就被安排住到我家,因为爸爸是村里的会计嘛,又懂维吾尔语,方便交流。”老刘说着,冲着凉棚比画,“就在这里,这里有炕。王蒙来了就住这儿。”

对于王蒙的到来,父母打心眼里高兴。这可是一个真正的文化人呢!母亲淳朴,一心想着该怎么让这个背井离乡的人生活得更自在舒适一些。可没想到,在家住了3个月,王蒙就搬出院子,住到邻居家去了。

这让老刘的父母亲有些无措,心里惶然:是哪里照顾得不够妥当?直到王蒙后来跟父亲说:“小刘,你别多想,我在你家住,咱俩聊天不费劲,可我没办法好好学习维吾尔语。学好一门语言,得要环境。”这番话终于消解了父母亲心里的疑虑。

果然,王蒙日后说得一口流利的维吾尔语。

这已经是60年前的事儿了。当年王蒙在伊犁融入这片土地,与各族百姓一起生活,直至后来回到北京,也一次次千里迢迢重返巴彦岱镇,看望父老乡亲。

而老刘家在这60年里也发生着巨大变化。

作为家里的长子,老刘结婚后率先搬出院子。他在外跑出租、打零工、开餐厅,养大自己的孩子。2013年父亲去世,母亲年事已高,老刘带着家人重返老院子。他们在院子的另一侧盖起新房,开餐厅,又在村委会的鼓励下,将两栋二层小楼改建成民宿。

眼下春意已浓。老刘的爱人已经开始里里外外地打扫民宿房间,为即将到来的旅游旺季做准备了。自2021年民宿开业至今,每到旺季,老刘家的民宿都是客满状态。

要说他家民宿的特点,大约就是早年留下来的那股“文化”味儿。在进入民宿的走道墙面上,贴着好多照片。最早的照片是上世纪70年代王蒙来家串门时,与父母亲的合影。合影中,王蒙捧着一本杂志读着,父母则微笑着坐在一旁听。

还有一张照片是老刘与来自云南的儿童文学作家吴然的合影。老刘说,吴老先生入住民宿时,看着墙上王蒙早年和历次重返伊犁的照片,便请老刘带他参观王蒙书屋。当老先生在书屋里看到王蒙的夫人在伊犁期间留着长长的辫子时,很感动,他感慨道:“这是新疆各族人民之间一种深入的融合啊!”

老刘说,当年父亲总教育他,要多学习,要有格局。这些教诲至今被他铭记在心。他家的民宿不仅保留着许多老照片,而且还成为伊犁州图书馆的阅读分享点。他和妻子尽可能地为游客提供家一样的温暖,因为“人和人之间都是相互的,你多做一点事儿,人的心就留住了”。

当年的巴彦岱村,现在正被打造成为文学小镇。

王蒙在老刘家的院子里住了3个月,在巴彦岱镇住了6年,在伊犁生活了8年,但他对这片土地的影响至今深远,这或许就是文化的力量。