图为阿不都克里木·阿不都热依木介绍民居模型。

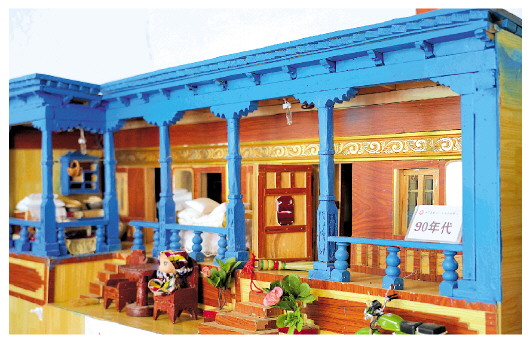

图为上世纪九十年代的伊犁民居模型。

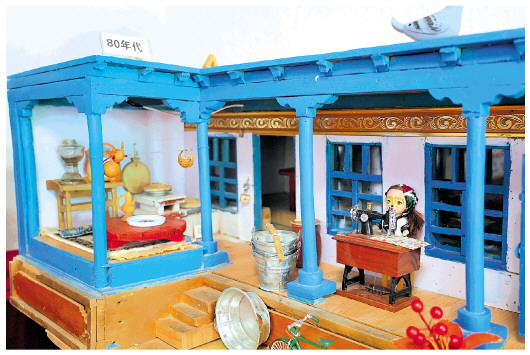

图为上世纪六七十年代的伊犁民居模型。

图为阿不都克里木·阿不都热依木依据记忆复制出小时候生活的院落。李剑 摄

□本报记者 王志华 李剑

在4月举行的第十四届新疆·伊犁杏花文化旅游季暨“魅力伊宁·和美杏乡”春季文化旅游推广活动中,阿不都克里木·阿不都热依木制作的年代感十足的伊犁民居模型再次受到游客的关注。这些真实还原伊犁上世纪60年代至90年代特色民居的木制模型,仿佛一键唤醒了老房子里的旧时光。

对伊犁人来说,庭院是一首用土木写就的诗。它不仅是建筑形态的体现,更承载着人与自然和谐共生的哲学思想、社会结构和文化记忆。庭院的功能除了居住,还有社交、生产活动等。许多手艺人创作的源泉和素材都取自于伊犁民居生活图景,阿不都克里木就是这样一位热衷创作“微缩版”民居的手工艺人。

4月9日,记者走进伊宁县吐鲁番于孜乡克伯克于孜村团结路一巷19号的院落,和煦的春光为院中房屋洒下光影,阿不都克里木正流连在他心爱的宝贝间:一座座用木头制作的伊犁民居模型摆满了房屋。“这是上世纪60年代的泥巴墙、土炕,这是灶台、小摇床。我小时候住的院子就是这个样子。”阿不都克里木指着一座民居模型说,从2019年开始,他已经做了20余座民居模型,前两天还在杏花节上以800元的价格出售了一座小房子模型。几年间,他制作的民居模型销售了8座,塔城、乌鲁木齐、吐鲁番等地都有他的“粉丝”。2019年,在第九届新疆·伊犁杏花文化旅游节——花开杏乡“杏”福印象民族手工艺品展销活动中,阿不都克里木制作的“微缩版”民居获得了一等奖。

阿不都克里木是伊宁县第一中学退休教师,喜欢文学、爱好广泛,擅长演奏手风琴、冬不拉、都塔尔等乐器,平时还热衷收集旧物、奇石树根等。“退休后有了更多的时间,在收集旧物和树根的过程中,慢慢萌生了制作民居模型的念头。”阿不都克里木说,一开始他先做些小摇床、牛车之类的模型,慢慢琢磨着越做越大,就开始“造房子”了,因为他常常梦回的童年场景正是小时候生活的庭院。

在一座座“微缩版”民居模型前,阿不都克里木介绍着这些民居的变化,从土坯房到小二楼别墅,民居的建筑材料、样式、装饰都有变化,他不但注重房屋轮廓样式和布局,连屋内的陈设、装饰都考虑得十分周全,尽量真实地还原过去的生活场景。

“随着时代的发展,民居的用料、装饰、家具、电器都在发生变化,从中可以看到人们的生活越来越好、国家越来越富强。”阿不都克里木说,这些民居不仅仅是一座房,更是属于上一代人的记忆,饱含了满满的情感和最淳朴的时光,值得被珍藏。

制作一座民居模型短则两三个月,长则半年以上,但阿不都克里木始终乐此不疲。构图、设计、搭建、拼接、打磨……每一道工序他都一丝不苟,以极大的细心和耐心将民居细节一一复刻出来。

在一座长约120厘米、宽约60厘米的缩小版房舍中,泥土抹的墙面、原木搭建的长廊透出原始而俭朴的气息,屋内灰色的土炕、粗糙的门窗反映着当时人们的居住条件。阿不都克里木说,这座模型就是依照他小时候的家制作的。在这座庭院里,父母不仅养育了5个儿女,还培养出了考入北大的孙女。“弟弟的女儿上学时一直由爷爷奶奶照顾,2017年考入了北京大学。从小父母就鼓励我们多读书,重视知识。上高中时,从家到学校往返要14公里,父亲把家里的一头牛卖了,买了一辆自行车方便我上学。”阿不都克里木说,他的父母都曾上过大学,非常重视教育,现在他的三个孩子已有两个上完大学工作了,大女儿是医生,小女儿是大学教师,还懂英语、俄语,这些都让他很骄傲。

进入新时代,阿不都克里木想要做出更多反映时代发展的民居。2021年,他游览了北京、苏州、杭州等地,在天安门观看升国旗的情景让他感到特别震撼,于是,他又精心制作了一座天安门城楼模型,从朱红色的廊柱、檐角窗棂的装饰,到城楼前的国旗杆、花卉摆设,他用心至极。在城楼前的5个花盆上,他特意写上“我爱你,中国”的字样。“国家给了我们这么好的生活,我由衷地感恩,也希望更多的人通过这些民居模型看到时代的发展进步。”阿不都克里木笑呵呵地说,日子越过越好,他制作的小二楼别墅反映出普通人的生活变迁,相信以后的民居还会变得更好。

在摆满食物的炕桌前,阿不都克里木为来客弹唱起《牡丹汗》,动情的歌声像窗外的春光般明媚。每座民居模型都是会呼吸的生命体——当游客抚摸着蓝色的雕花门楣,当灯光在这些“微缩民居”里亮起,那些被岁月揉皱的记忆便重新舒展成鲜活的故事。